Energieeffizienzgesetz

Energieeffizienzgesetz – der Rahmen der deutschen Effizienzpolitik

Mit dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG) hat Deutschland seit Ende 2023 einen gesetzlichen Rahmen für die Energieeffizienzpolitik. Die Bundesregierung hat sich darin zum Ziel gesetzt, den Endenergieverbrauch und den Primärenergieverbrauch bis 2030 und 2045 zu senken. Damit dient das Gesetz der Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie.

Das Gesetz verpflichtet Bund, Länder und Kommunen zur Vorbildfunktion bei der Energieeinsparung. Deutschlands Endenergieverbrauch soll bis 2030 um mindestens 26,5 Prozent und der Primärenergieverbrauch um mindestens 39,3 Prozent im Vergleich zum Jahr 2008 gesenkt werden.

Unternehmen mit einem hohen Energieverbrauch müssen künftig Energiemanagementsysteme einführen und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung dokumentieren. Zudem fördert das EnEfG Investitionen in innovative Technologien und klimafreundliche Lösungen.

Schwellenwert von 7,5 GWh: Energie- oder Umweltmanagementsysteme einrichten

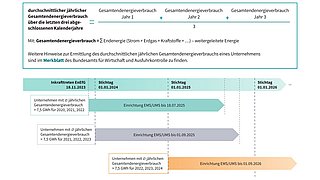

Das EnEfG verpflichtet Unternehmen mit einem durchschnittlichen jährlichen Gesamtendenergieverbrauch von mehr als 7,5 GWh zur Einführung eines Energie- oder Umweltmanagementsystems. Ein Energiemanagementsystem muss dabei den Anforderungen der DIN EN ISO 50001, Ausgabe Dezember 2018, entsprechen; ein Umweltmanagementsystem dem Eco Management and Audit Scheme (EMAS).

Der Stichtag für die Ermittlung des Gesamtendenergieverbrauchs ist immer der 1. Januar eines Kalenderjahres. Wird der Schwellenwert von 7,5 GWh überschritten, muss ein EMS oder UMS spätestens 20 Monate nach dem Stichtag eingerichtet sein. Wurde beispielsweise am 1. Januar 2024 ein durchschnittlicher jährlicher Gesamtendenergieverbrauch für die Jahre 2021, 2022 und 2023 von mehr als 7,5 GWh ermittelt, muss das EMS oder UMS bis zum 1. September 2025 eingerichtet sein.

Im Rahmen des EMS oder UMS sind laut dem EnEfG weitere Anforderungen zu erfüllen:

- Erfassung von Energieflüssen und Prozesstemperaturen, von abwärmeführenden Medien und deren Temperaturen und Wärmemengen sowie möglichen Inhaltsstoffen, von technisch vermeidbarer und technisch nicht vermeidbarer Abwärme sowie Bewertung der Möglichkeiten zur Umsetzung von Maßnahmen zur Abwärmerückgewinnung und -nutzung;

- Identifizierung und Darstellung von technisch realisierbaren Endenergieeinsparmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Abwärmerückgewinnung und -nutzung;

- Wirtschaftlichkeitsbewertung der identifizierten Maßnahmen nach DIN EN 17463 (Ausgabe Dezember 2015).

Schwellenwert von 2,5 GWh: Umsetzungspläne erstellen, Abwärme vermeiden oder wiederverwenden

Überschreitet der durchschnittliche jährliche Gesamtendenergieverbrauch eines Unternehmens mehr als 2,5 GWh, müssen die Unternehmen Umsetzungspläne mit wirtschaftlichen Energieeinsparmaßnahmen erstellen und veröffentlichen. Die Maßnahmen entstammen entweder den Energie- oder Umweltmanagementsystemen oder den Energieaudits gemäß Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G).

Außerdem sind die Unternehmen dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um die entstehende Abwärme zu vermeiden oder zu reduzieren. Die technisch nicht vermeidbare Abwärme soll wiederverwendet werden, und das möglichst mehrfach. Die Nutzung der Abwärme muss dabei nicht auf das Unternehmen (Anlagen, Betriebsgelände) beschränkt bleiben, sondern kann auch bei externen Dritten erfolgen (z. B. zur Wärmeversorgung eines Wohnquartiers).

Damit mögliche Nutzende von Abwärme und die abgebenden Unternehmen schneller zueinander finden, werden die Abwärmepotenziale meldepflichtiger Unternehmen auf einer öffentlich zugänglichen Plattform dargestellt, die von der Bundesstelle für Energieeffizienz betrieben wird.